O velho e o moço

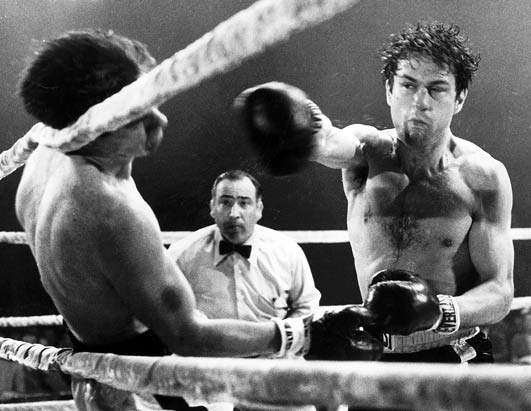

Pois é, já são 50 anos de James Bond nas telas de cinema. Ao logo dessas décadas, o agente 007 – os dois zeros antes do 7 significam que ele tem “permissão para matar” - tornou-se um ícone pop como poucos, um símbolo de masculinidade que foi se adaptando às mudanças dos costumes sociais e da própria profissão de espião, mas que continua povoando o imaginário popular e rendendo sempre ótimas bilheterias. Nos últimos anos, a franquia mais longeva do cinema vem passando por uma especial renovação, não apenas no que diz respeito ao ator que encarna o protagonista. Desde o reboot “Cassino Royale” (2006), o tom mais sisudo e realista, aliado a um estilo de ação influenciado pela trilogia Bourne, deu uma sacudida na série que agradou em cheio tanto o público quanto a crítica. Aliado a isso, veio o novo intérprete Daniel Craig, certamente o melhor James Bond desde o lendário Sean Connery. Eu mesmo me atrevo a dizer que Craig é tão bom quanto Connery, cada um fazendo o melhor pelo personagem em seus respectivos momentos históricos.

Para comemorar as bodas de ouro da franquia não haveria melhor opção do que mais um episódio com alto nível de qualidade. E, confesso, depois da experiência somente razoável de “Quantum Of Solace” (2008), dirigido por Marc Forster, temi pela escolha de Sam Mendes para assumir a direção. Gosto de Mendes, um grande diretor de filmes como “Beleza America” (American Beauty, 1999) e “Estrada Para Perdição” (Road To Perdition, 2002), mas ele não tinha experiência no comando de filmes de ação blockbuster como este. Contudo, ainda bem que minhas apreensões não se confirmaram. O que se vê em “007- Operação Skyfall” é realmente um dos melhores episódios da cinesérie, chegando próximo ao patamar do citado “Cassino Royale” e de clássicos como “007 Contra Goldfinger” (Goldfinger, 1964). E mais, o filme possui elementos da filmografia de Mendes que o tornam não apenas mais um longa em sua carreira, mas como verdadeiramente integrante de seu perfil autoral. Mendes desenvolveu com este “Skyfall” uma ótima metáfora do eterno conflito entre o novo e o antigo, entre as tradições e a vanguarda, um tema recorrente em suas obras que se encaixa à perfeição com o próprio momento da série do agente britânico, a qual, nos últimos episódios, vem justamente buscando um novo tom mais sintonizado com o mundo contemporâneo.

A trama desta nova película é uma das mais engenhosas concebidas para o espião. Nela, vemos Bond ser dado como morto logo no início da projeção, em consequência de uma atitude equivocada de M (Judi Dench)* no comando da missão. Diante de seus últimos insucessos e seguidas perdas de agentes em campo, o trabalho de M à frente da divisão de espionagem do Serviço de Inteligência britânico, o MI-6, começa a ser questionado por seus superiores, entre eles Gareth Mallory (Ralph Fiennes), que ameaça aposentá-la compulsoriamente. Para completar o quadro, a própria sede e sistema de dados do MI-6 são atacados por uma quadrilha de hackers comandada por Silva (Javier Bardem, sensacional!) um ex-agente que sentiu traído por M no passado, buscando vingança a qualquer custo. É nesse quadro que se coloca um especial desenvolvimento na relação entre Bond e sua superiora, em uma abordagem inédita na franquia. A partir desta linha principal, o longa é pontuado por vários momentos que emanam a questão da finitude. Uma das sequências, em que Bond se encontra com Q (agora interpretado pelo jovem Ben Whishaw) revela em poucas palavras e imagens o mote de toda a narrativa ao focar em uma pintura que retrata um velho navio de guerra prestes a naufragar. A própria relação de Bond com Q, o inventor das traquitanas tecnológicas que usa, reflete esse conflito entre “o velho e moço” (para citar uma música do Los Hermanos) que jamais cessará.

Mas não é só de papo-cabeça que vive “Operação Skyfall”. A ação está lá, quase desenfreada com sequências espetaculares muito bem dirigidas por Mendes (como é bom assistir a um filme de ação sem tremedeira na câmera!) e com um vilão certamente dos mais memoráveis da cinesérie, com motivações mais sinceras do que ideias mirabolantes de conquista e destruição do mundo. Impressionante como Javier Bardem não consegue atuar mal e rouba a cena em todas as circunstâncias. E olha que seu personagem, o tal Silva, só aparece lá para a metade da projeção. Outras boas atuações também são a de Judi Dench, finalmente com um espaço maior para desenvolver a sua M, e, claro, o próprio Daniel Craig, encarnando Bond de uma forma que hoje fica difícil imaginar o herói sem a sua imagem.

“Operação Skyfall”, entretanto, peca por uma certa previsibilidade a partir da metade da narrativa e suas duas bondgirls, tanto Naomie Harris como a francesa Bérénice Marlohe, não dizem muito a que vieram, neste ponto ficando a muitos quilômetros de distância da presença central e marcante da bondgirl de Eva Green em “Cassino Royale”. Mas é bom ressaltar que estes são problemas menores que, se contribuem para deixá-lo um pouco abaixo do nível obtido por Martin Campbell no longa de 2006, não chegam a realmente interferir em ótimos 146 minutos (que não se sentem) de apreciação. Sam Mendes, tal como Christopher Nolan com a franquia de Batman, mostra aqui que é possível, sim, colocar um viés artístico próprio mesmo em blockbusters feitos para levar milhões às salas. E, de quebra, ainda temos música de Adele ao longo dos ótimos créditos iniciais do longa-metragem. Tem coisa melhor do que comer pipoca com classe e inteligência? E que venha o próximo 007, como bem anunciado antes dos créditos finais.

Cotação:

Nota: 9,0

*Nota com SPOILER: corre a notícia de que o fim da personagem de M na franquia se deve a uma doença degenerativa nos olhos de Judi Dench que pode deixá-la cega.